|

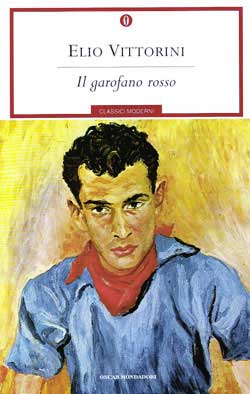

“Il garofano rosso” è tra le opere più riuscite di Elio Vittorini.

Scritto negli anni Trenta, ma apparso in volume solo nel 1948 a causa della censura fascista, il romanzo di Vittorini rappresenta uno dei più riusciti esempi di romanzo di formazione della letteratura italiana. Ambientato in Sicilia ai tempi del delitto Matteotti, il libro ha per protagonista Alessio Mainardi, un liceale inquieto e ribelle attratto dagli aspetti rivoluzionari e antiborghesi del primo fascismo. All’avventura politica, tuttavia, il giovane alterna ben presto quella sentimentale, dapprima intrecciando una relazione fuggevole e ideale con la studentessa Giovanna, dalla quale riceve, quale pegno d’amore, il simbolico e contesissimo garofano rosso, e in seguito impegnandosi in un rapporto concreto e sensuale con la misteriosa prostituta Zobeida. Da queste esperienze Alessio uscirà profondamente trasformato, e ciò lo porterà a compiere i primi incerti passi verso la maturità e la libertà interiore.

|

Estratto:

Pensai: “E se la baciassi?”.

Di nuovo mi assalì il caldo del ricordo di quando rotolavo sui mucchi di fieno in un tempo felice con una ciurma di bimbi, e pensai “baciarla” come se fosse significato portarla su uno di quei mucchi, rotolare fino al tramonto di quel pomeriggio con lei che mi aveva mandato un garofano rosso, quasi un papavero. Ma fu un minuto solo, durante il quale mi tremarono le mani. E subito cominciò un terrore di farle male, di distruggere il bene, di perdere per sempre la felicità di avere il garofano rosso donato da lei.

[…]

Con gli operai, a parte il guardiano, non avevo confidenza. Mi sentivo in inferiorità dinanzi a loro, come figlio del padrone e studente, come ragazzo destinato a un’altra vita. Sempre, fin da bambino, era stato così. Pensavo: “Non sono per essi un’offesa? Mio padre mi manda a studiare perché diventi chissà che cosa. Un’altra cosa da operaio delle fornaci. Ha bisogno di loro, se ne serve, eppure non lascia che io impasti la terra come loro. Non significa disprezzarli?” Tali non erano le parole con le quali, verso i dieci anni, cominciai a pensare in tal senso. Ma tali più tardi divennero continuando a pensare. Prima mi ero aspettato di essere messo a fare l’operaio. Che tutti noi figli si dovesse crescere per fare da operai a nostro padre. E me n’ero disperato, nei ritorni dalla casa del nonno dove sognavo una vita come una giostra, con onde e cavalli. Naturalmente credevo che mi sarebbe piaciuto governare il fumo e la fiamma, fabbricare quel rosso pane di pietra di cui odorava giorno e notte tutta la nostra campagna, caricarlo sui camion, condurre i camion ai paesi attorno e alla ferrovia, ma mai un istante ammettevo che avrei voluto restare prigioniero di mio padre. Se avessi allora saputo che non c’erano al mondo solo le fornaci di mio padre avrei magari immaginato la mia vita a girare il mondo di fornace in fornace. Ma che non c’erano al mondo solo le fornaci di mio padre, lo seppi quando capii tutto il resto, che studiavo, che per molti anni avrei studiato, che né io né i miei fratelli dovevamo crescere per fare da operai a nostro padre, che c’era un fossato di offesa tra noi figli di nostro padre e gli operai.

Capii in due tempi. Il primo tempo fu nel tornare dal primo anno di ginnasio (cioè da quella che oggi è la prima media, n.d.r.). Alle elementari avevo avuto compagni di scuola due ragazzi dei nostri operai e di ritorno dal ginnasio chiesi loro:

“Ma dove siete stati a scuola quest’anno voialtri?”

Risero.

“Più scuola noialtri” dissero.

Sembravano contenti di ciò, ma era stato bello quel primo anno di ginnasio per me nella città del nonno e feci una faccia stupita.

“Perché più scuola voialtri?”

Essi si strinsero nelle spalle e venne il secondo anno. C’era stata la spagnola, il nonno era morto, zio Costantino era morto, la felice tribù si era dispersa e fu brutto studiare nella città della montagna rosa messo a pensione presso un convitto di preti. Rimandato ad ottobre in latino mio padre mi gettò addosso il suo sguardo bianco come un colpo di saliva, mi disse:

“Sta’ attento che ti faccio fare il fornaciaio se perdi l’anno.”

Vidi così dinanzi a me il fossato di offesa che mi divideva dagli operai ed ebbi vergogna, nei giochi, di stare coi loro ragazzi. Era quasi come esser donna, sentivo, quel preservarmi a diventare un’altra cosa che operaio. E se la vergogna passò, se presto ritrovai il modo di stare con i loro ragazzi, con le loro bambine, il senso di portare un’inferiorità su di me rimase vivo. Diveniva, a ogni nuova estate, diverso, ma rimaneva. Avevo dodici anni quando un giorno dissi a Menta:

“Curioso che sia necessario non studiare, per fare gli operai, no?”

Lo ripetei alla mamma e la mamma disse:

“Che significa?”

E io dissi:

“Oh niente!”

Ma alcuni mesi dopo di nuovo parlai con Menta:

“Sembra che ci sia bisogno di operai e di altre cose a questo mondo, vero? Di operai e di medici, di ingegneri, di capistazione, non è così?”

“Naturalmente” disse mia sorella.

“Ma perché” dissi io “c’è bisogno che gli altri sappiano tante cose e gli operai no?”

“Oh!” disse mia sorella “se sapessero tutto anche loro nessuno vorrebbe più fare l’operaio.”

“Come? Non è bello fare l’operaio, allora?” dissi io.

Mia sorella lanciò lontano un sasso:

“È questione che non sempre si sta bene a fare l’operaio” disse. “Non bene come è necessario a uno istruito.”

Fin dal giorno in cui mio padre mi aveva mostrato il fossato di offesa, sapevo che forse non si doveva star bene da grandi, al di là di quel fossato, ma era una cognizione in cui non credevo a fondo per ciò che di bello pareva ai miei occhi di vedere nella vita degli operai, durante il lavoro e fuori del lavoro, durante il pasto di mezzogiorno consumato all’aperto in gavette da soldati e alla partenza della sera, col tremante lacerio delle sirene nell’aria dell’ultimo sole, quando tutti si davano pugni di gioia l’uno nelle costole dell’altro. Avere da Menta l’affermazione esplicita che non si stava bene a fare l’operaio mi turbò. Dove non si stava bene? In quali casi? In che senso? Come? Perché? Dovevano, tutti questi interrogativi, maturare e cadere entro di me a poco a poco. Per allora dissi solo:

“Dunque, li si obbliga a fare gli operai?”

Menta sorrise.

“Oh no!” disse. “Non li si obbliga. Solo che non c’è modo che facciano diverso…”

Dopo appresi che mio padre era stato in gioventù socialista e che cosa era socialismo.

“Ma come!” dissi. “Sei stato socialista e non lo sei più?”

“Ragazzo mio” disse mio padre senza guardarmi perché certo sapeva che il suo sguardo avrebbe subito stabilito tra me e lui il distacco del rimprovero “il socialismo è un’idea e uno può avere avuto delle idee. Anzi è un’idea generosa e uno della mia condizione può aver voluto essere una volta generoso. Ma poi nella vita s’impone la necessità di salvarsi ognuno per conto suo.”

“Oh!” esclamai “allora tu ti salvi… per via di loro che si perdono?”

Sapevo a stento che cosa intendevo dire, confusamente, ma mi era venuto spontaneo dalla mia logica di ragazzo, la mia logica che mi sentivo battere dentro come una creatura con ali, e per la quale tremavo nel timore che fosse proibita.

Mio padre continuò a non guardarmi. Era in uno dei suoi momenti di indulgenza e la mia logica si accovacciò entro di me, lievemente rassicurata.

“Dio mio! Non si perdono poi del tutto…” disse mio padre.

C’era anche la mamma nella stanza e lo guardava come lui avrebbe potuto guardare me. C’era anche Menta.

“È sempre una brutta cosa!” io dissi.

Qui mio padre si voltò e subito il rimprovero dei suoi occhi bianchi mi saltò addosso, mi ricacciò nel dominio dove non c’erano altre vie d’uscita che la discoleria, la cattiveria, la disobbedienza. E fui per tutto il resto di quelle vacanze discolo, cattivo, disobbediente come non mai. L’anno appresso avevo conosciuto Tarquinio, e mi ero messo nei fascisti per antipatia verso quel socialismo dal quale discendeva mio padre col suo odioso modo di ragionare. Dissi a mia sorella:

“È spaventoso costringere la gente all’ignoranza per essere sicuri che non manchi chi faccia l’operaio.”

Mia sorella rispose:

“Non lo dici per invidia verso chi non va a scuola?”

Arrossii.

“Sei una stupida” dissi. “Tutti si ha poca voglia di studiare quando si è ragazzi, ma si studia in un modo o in un altro e ci si trova in grado di sapere tante cose…”

Parlavo con ardente sincerità. “Poi, da grandi, si è gente che ha studiato” dissi.

“Ti pare simpatica la gente che ha studiato?” disse mia sorella.

Qui mi rallegrai entro di me, eravamo d’accordo io e mia sorella, ma la cosa eccitava la mia logica di ragazzo.

“Bene” dissi. “Se la gente che ha studiato non è quasi mai simpatica, non lo è appunto per la sua posizione di gente che ha studiato. Quando togli loro di sotto i piedi questo piedistallo facendo studiare tutti…”

“Oh, io credo che gli operai siano simpatici perché non hanno studiato” disse mia sorella.

Il discorso finì lì quella volta, e nella mia impressione di inferiorità verso gli operai il problema su cui sempre tornavo fu: “Perché sono simpatici gli operai?” Li osservavo da lontano, sfiorandoli con qualche parola, mai osando avvicinarli del tutto, e pur temendo di apparir loro superbo. Li guardavo di mezzogiorno passare da un movimento di lavoro a un movimento di riposo con un semplice alzare il capo verso il lacerio della sirena, mettersi subito a loro agio, raccogliersi e sparpagliarsi al sole con le gavette di soldati in mano, e scherzare, mangiando, fumando, seduti in bilico su un mattone o sul predellino della porta di una fornace, in un’allegria che non riusciva, malgrado le voci grosse, a non essere delicata. Scendevo di pomeriggio con un libro a leggere nella grande ombra pomeridiana della casa e ascoltavo i loro richiami, le loro grida, le loro parole, tutte inerenti al lavoro, e partecipi dell’asciutta fragranza che dai forni posava perenne e sempre nuova sulla campagna. Sapevo, anche non vedendoli, la presenza loro, e di quando erano al gioco delle bocce, di là dagli alberi del pepe, o di quando, sulla via maestra, nel tornare verso sera ai villaggi, si fermavano d’un tratto in gruppi taciturni di braccia scure, di camiciole azzurre, di giacche buttate sulle spalle attorno a qualcuno che parlava sommesso. Era allora come se si sentissero soldati di qualcosa, così raggruppati attorno a qualcuno sulla strada maestra, e io credevo sapere di che cosa. Pensavo molto intorno a loro, e mi ponevo infinite domande; ma in fondo ad ogni pensiero ritrovavo sempre la domanda vecchia ormai di due anni: “Perché sono simpatici gli operai?” Non un minuto avevo voluto credere alla opinione di Menta: ch’erano simpatici perché non avevano studiato. C’era pur gente, pensavo, ch’era simpatica come gente operaia anche avendo studiato: il nonno, quelli che frequentavano la casa del nonno, Tarquinio… O forse dipendeva dalla vita che facevano? Dalle difficoltà, dalla tensione, dalla speranza che li univa? No, c’era, persino nei vecchi, qualcosa di ragazzi in loro che non poteva dipendere da nulla di esterno… Era questo, era un qualcosa di ragazzi… Avevo sentito dire che la domenica, nei villaggi, passavano la giornata all’osteria, si ubriacavano, bestemmiavano, battevano la moglie, avevo sentito raccontare episodi di losca violenza, ma quando il lunedì li vedevo al lavoro mai un minuto dopo la sirena, senz’ombra alcuna di nebbia sulle facce, vivi, attenti, pieni di fresca delicatezza involontaria, pensavo: “Qualunque cosa abbiano potuto fare eccoli di nuovo capaci di essere uomini, operai.” E mi chiedevo: “Chi che si ubriachi degli altri non si ubriaca tutti i giorni? Chi che sia malvagio, degli altri, non è malvagio tutti i giorni? Chi degli altri che non sia sobrio è capace di essere sobrio per tutta una settimana?”

(Capitolo VII)

Da il garofano rosso, Elio Vittorini